传统精神障碍观点:

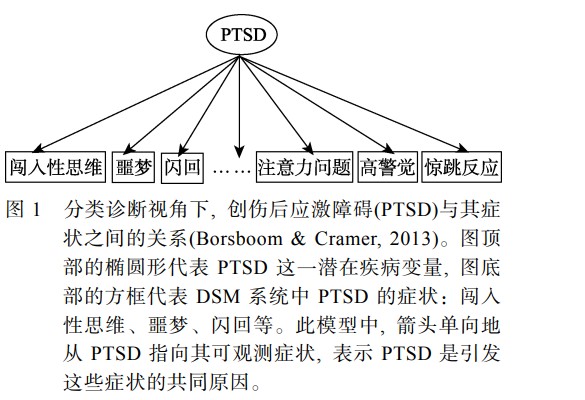

对于精神障碍疾病(disorder)与症状(symptom)之间关系的刻画,目前存在以下两种主流观点。一种是以《精神疾病诊断和统计手册》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM)和《国际疾病分类》(International Classification of Diseases, CD)为代表的 DSM-ICD 分类诊断视角,认为症状反映的正是其共同原因--疾病实体。这一视角参考了传统医学的观点。就像脑部恶性肿瘤是引发头痛、健忘、视力模糊等并发症状的共同原因,潜在的创伤后应激障碍(Post-traumatic Stress Disorder, PTSD)也被认为是闯入性思维、闪回、高警觉等症状的共同原因如图1。

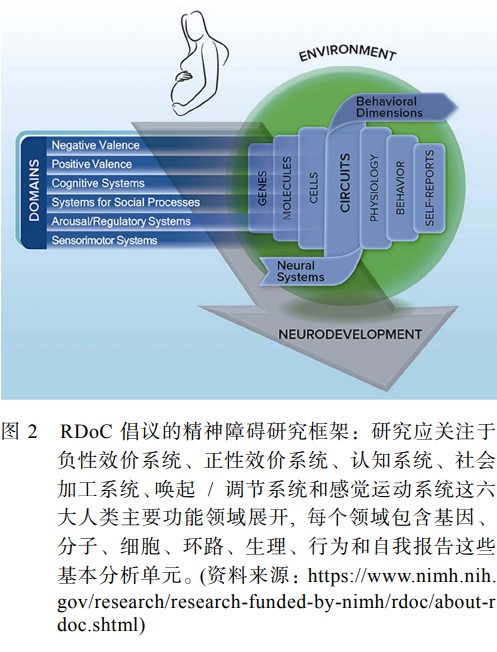

另一种是由美国国立精神卫生研究所(National Institute of Mental Health, NIMH)提出的研究领域标准的维度取向,认为精神健康状况是多维度的连续谱,症状反映的是认知系统、负性效价系统、正性效价系统、情绪调节系统等不同潜在维度上的功能异常,而各种精神障碍实际上是不同症状维度相组合的结果如图2。

上述两种观点的本质差别在于疾病究竟是按类型(即在本质上是不同的类别)还是因程度(即在维度上有所不同)而不同。但无论是分类还是维度视角,它们都认为症状的出现存在潜在的共同原因(无论是一个潜在疾病实体,还是多个潜在维度)。二者本质上都是要求满足“局部独立性”(即潜变量完全解释观测变量之间的协方差)的潜变量模型,也就要求症状之间不存在任何因果关联。这就导致基于这两种理论都忽略了症状间的相互作用。而在精神障碍的发生发展过程中,症状间的相互作用是很常见而基本的现象。例如,某 PTSD 患者因遭受丧亲打击,处于持续的负性情绪状态而出现失眠状况,导致白天工作时难以集中注意力,与同事相处也容易被激惹,久而久之对原本有兴趣的事也失去兴趣,而这又进一步加剧了他的负性情绪。显然这些 PTSD症状的发生有着明确的先后顺序,且症状之间存在着不可忽视的因果关系。

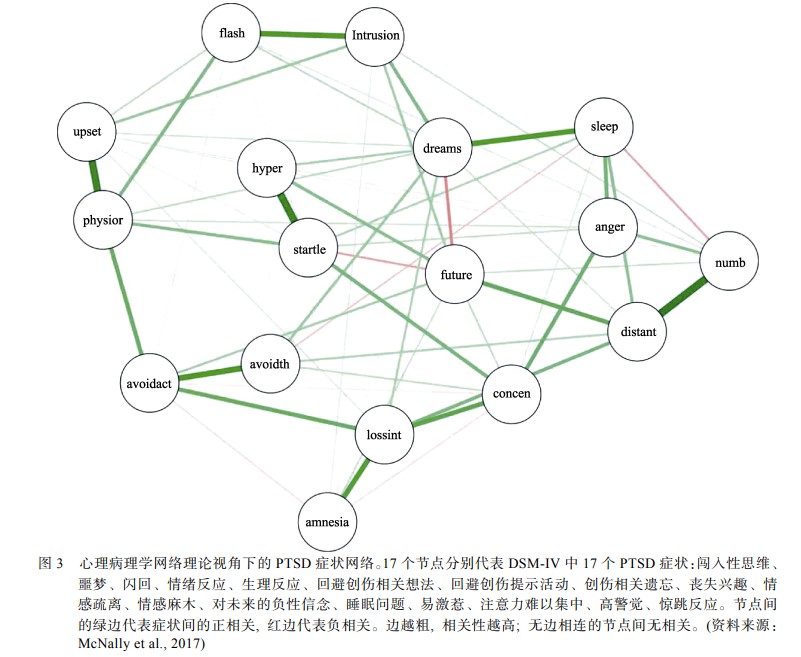

针对上述不足,Borsboom(2008)提出了一种对精神障碍全新的概念化方式--心理病理学网络,它为理解精神障碍的疾病与症状之间的关系提供了全新的视角;而基于这一理论的分析方法也逐渐发展成为心理计量学中近年来最为流行的研究方法之一。

心里病理学网络理论的核心观点与基本原理:

与上述两种潜变量视角不同,心理病理学网络理论将精神障碍刻画为由相互作用的症状组成的因果系统;症状也不再是疾病这一潜在共同原因的被动指标,而成为因果系统中的动态组成部分。概括说来,心理病理学网络理论的核心观点是:症状构成精神障碍,而非反映精神障碍;精神障碍是交互症状的动态网络,而非产生症状的潜在实体。在这种视角下PTSD症状不再如图1中PTSD这一潜在共同原因引起,而是如图 3 所示,闪回、噩梦和高警觉等PTSD 症状之间有直接的因果联系,且正是这些症状及其关联构成了 PTSD 这一概念。具体而言,Borsboom (2017)将心理病理学网络理论细化为以下5条原理:

原理 1. 复杂性:精神障碍基于一个由大量症状组分组成的网络,是一个不存在中央控制的复杂系统。精神障碍的本质是由该复杂系统所涌现出的一种现象。

原理 2.症状-组成成分一致性:心理病理学网络中的组成成分与诊断手册中的症状一致对应。

原理 3.直接因果联系:网络结构是由症状之间直接因果联系的图式产生的。

原理 4.精神障碍遵循网络结构:心理病理网络具有非平凡的拓扑结构:某些症状比其他症状连接更为紧密,这些症状集团产生了精神障碍的现象--成簇的症状经常一起出现;网络中症状地位并非等价,即不同症状对网络的影响不同。

原理5.滞后性:精神障碍由紧密连接的症状网络中存在的滞后现象引起,也就是即使症状的触发原因消失了,症状仍会继续互相激活。

原理1阐明了精神障碍的是多方面原因的复杂系统。原理2与原理3则指明了心理病理学网络的症状和症状间的联系都属于网络的基本组成元素。而原理 4中提及的症状分簇现象,则与目前将精神障碍定义为综合征这一趋势相符合:同一精神障碍的症状,比不同精神障碍的症状之间的因果联系更紧密。而原理5的滞后性在精神障碍中很常见如在 PTSD 中,创伤后应激症状不会随其触发条件--创伤事件的褪去而消失。